重构明朝风云传奇,李浩白长篇新作《万历十八年之风起辽东》出版

2025-05-22 07:18:25 来源: 新重庆-重庆日报

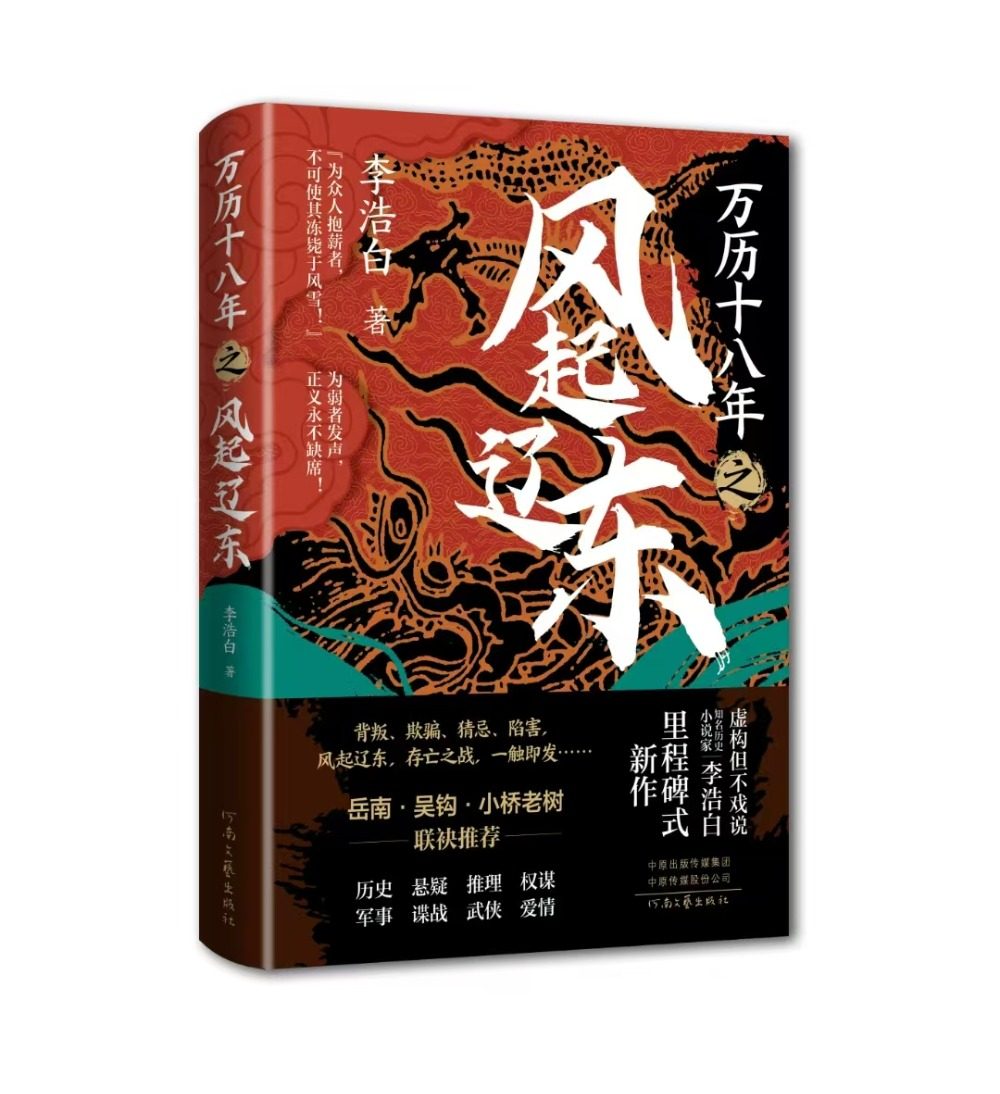

明朝万历十八年,明神宗朱翊钧为重振国威举办“午门献俘大典”,邀请各大藩国观礼,然而,朝鲜使臣进贡的“朝鲜秘宝”离奇失踪,大明司礼监掌印太监张诚、内阁首辅申时行遭暗杀,种种线索皆指向了辽东镇……在重庆作家李浩白的长篇历史小说新作《万历十八年之风起辽东》中,一个个隐藏的阴谋正等待着抽丝剥茧。《万历十八年之风起辽东》已由河南文艺出版社出版。近日,李浩白接受记者采访,分享了创作幕后故事。

复合型历史小说的创新探索

李浩白是重庆忠县人,深耕历史小说创作领域多年的他,已有《洪武十二年》《万历二十年:抗日援朝》《大明神断:洪武元年1368》等多部畅销历史小说出版。其中,《司马懿吃三国》《三国终结者司马昭》发行破百万册,《盐战》更是荣登“亚洲好书榜”第五名。《万历十八年之风起辽东》正是他的全新力作。

故事中,随着阴谋的线索指向辽东镇,辽东“南兵营”义士讨薪、“血刀营”死士求公平、倭国奸细公然刺杀朱翊钧、蒙古朵颜部大兵压境、明朝宗室势力暗中谋划造反……等等错综复杂的各方势力逐一浮出水面,在勾结与争夺背后,主人公白清卓却始终坚守“中正仁和”的初心,为探寻最后的真相苦苦追寻。

“我个人认为,《万历十八年之风起辽东》是我写作生涯里堪称里程碑式的作品。”李浩白告诉记者,这部作品的“里程碑”价值,主要在于它是一部难得的熔历史、悬疑、推理、权谋、军事、谍战、武侠、爱情等多种元素于一炉的“复合型”历史长篇小说。“它有宏大的历史背景、复杂的人物关系、深刻的文化底蕴、侠义精神的传递、精彩的打斗场面、纠葛的情感关系、充满悬念和伏笔的情节设置,以及完整构建的江湖与庙堂世界等等,贯穿了‘侠之大者,为弱者发声’的理念,正义的光芒照亮了故事的每个角落。”李浩白说。

历史的真实与艺术的真实需要平衡

在李浩白看来,尽管这是一部重构明代风云传奇的有创新的“复合型”题材作品,但它所属的范畴终究是历史小说,终究写的是历史故事。“历史小说,是将历史长河中真实存在的典型环境里的典型人物,通过典型情节而展现出来的。而历史小说家只有在历史的真实与艺术的真实之间做好适度的平衡,才能创作出优秀的作品。”

具体到《万历十八年之风起辽东》的创作来说,李浩白认为,一部优秀历史小说,首先必须树起深刻而崇高的立意和理念,才能直击人心。“这本书中我其实就写了三件事情——戚家军‘讨薪’、白清卓破案、大明与倭寇的谍战。情节固然跌宕起伏,但贯穿始终的却是‘为众人抱薪者,不可使其冻毙于风雪!’这一理念,而这也是中华传统道德里为人们所褒扬的一种精神,它构成了整部小说格调最为醒目的地方。”

历史小说中,人物的塑造和打磨很大程度上决定了作品的成功与否。如何塑造人物?李浩白认为,其实可以通过“具体而微”的手法去进行。“第一,历史上真实人物的塑造,其主体人格决不能随意突破已有定论而进行戏说、胡说,不能僭越历史的真实;第二,塑造人物要在尽量符合历史真实的基础上深化、细化,而不是凭空捏造。比如在《万历十八年之风起辽东》一书中,我对申时行‘宽大’‘简易’‘静正’‘长者’等形象的鲜活还原,就是来自相关史料,而相信熟悉明代历史的读者朋友们是完全读得出来的。”

此外,在小说情节的构思上,李浩白总结了8个字:虚实相生、巧运匠心。“要在小说的典型环境里以典型的情节来塑造典型人物、推动情节发展,就必须在历史的细节里精心选取或巧妙虚构,从而让故事情节更加集中、激烈、反复,把典型人物衬托得更加突出更加丰满,把剧情发展推动得更加引人入胜更加扣人心弦。”

写作之道唯有广泛阅读和笔耕不辍

早在新世纪之初,李浩白就走上了历史题材小说创作之路。2001年,23岁的他在《章回小说》杂志上发表了第一部武侠悬疑类中篇小说《宝光血影》,不久又在该杂志发表有关司马懿的历史小说《头角》。一路写作下来,2011年,他的《司马懿吃三国》面世,市场反响强烈,目前已印了上百万册,成为他的代表作之一。

谈及成功之道,李浩白坦言,无非是“读得多、写得多、想得多、改得多”。“从中学时代起,我就以‘读奇书、作奇文、干奇事’为志向,广泛涉猎了古今中外文史哲方面的各种书籍,从中国古代的《黄帝内经》至近代梁启超的《饮冰室全集》,从外国古代的《苏格拉底哲思录》到近代的存在主义萨特哲学,我都囫囵吞枣通读。这些典籍著述磨砺了我的思想,厚实了我的文史知识,我也老老实实地践行‘勤而阅之,乐而思之,精而作之’的创作规律,扎扎实实一步一步向文学创作的高峰攀登。”

持续写了20多年长篇小说,离不开过人的毅力。李浩白至今坚持用稿纸写作,修改之后再录入电脑,他说,因为写长篇小说要构思情节和捕捉灵感,他常常熬夜,往往从晚上8点钟开始伏案写作,有时候写过了头,停笔一看已经是凌晨2点多钟。时间一长,不但视力严重下降,甚至钢笔的笔套都被握笔的手指磨破了两个大洞,“《三国志》《资治通鉴》被我翻烂了三套,读书笔记做了一大箱。写作真是让人着魔,有时侯半夜里我突然想起了一个灵感和细节,也不管冬天外面有多寒冷,一下便掀开被子冲到书桌旁边,打开笔记本飞快地记写下来,牙齿都被冻得直响,然而,脑海里涌现的那些鲜活跳跃的词句全都保留了下来,可以写进书中了!”

在外人看来,这样的写作可谓辛苦,但李浩白却乐此不疲。“写作改变了我的命运,也让我实现了自我价值,我没有理由不努力!”他表示,未来还希望更加深入地挖掘重庆历史题材进行创作,讲好重庆故事,让更多读者通过自己的文字,喜欢上重庆这座历史厚重、光辉灿烂的伟大城市。

新重庆-重庆日报记者 赵欣

责任编辑:王景行

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议