【儿院好医声】热血长河:重医附属儿童医院35载献血路,134万毫升汇聚生命长河

2025-06-24 16:07:16 来源: 第1眼TV-华龙网

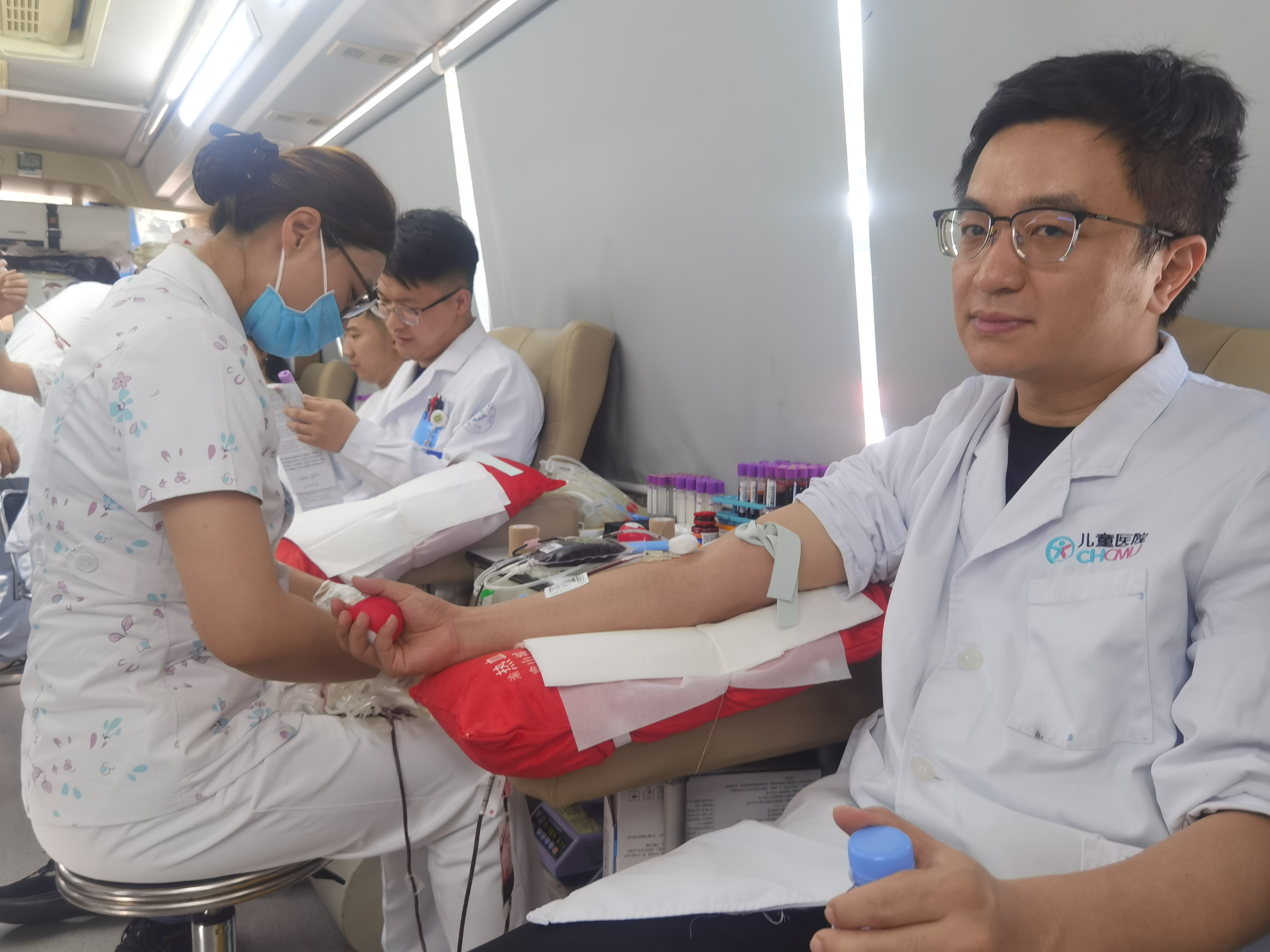

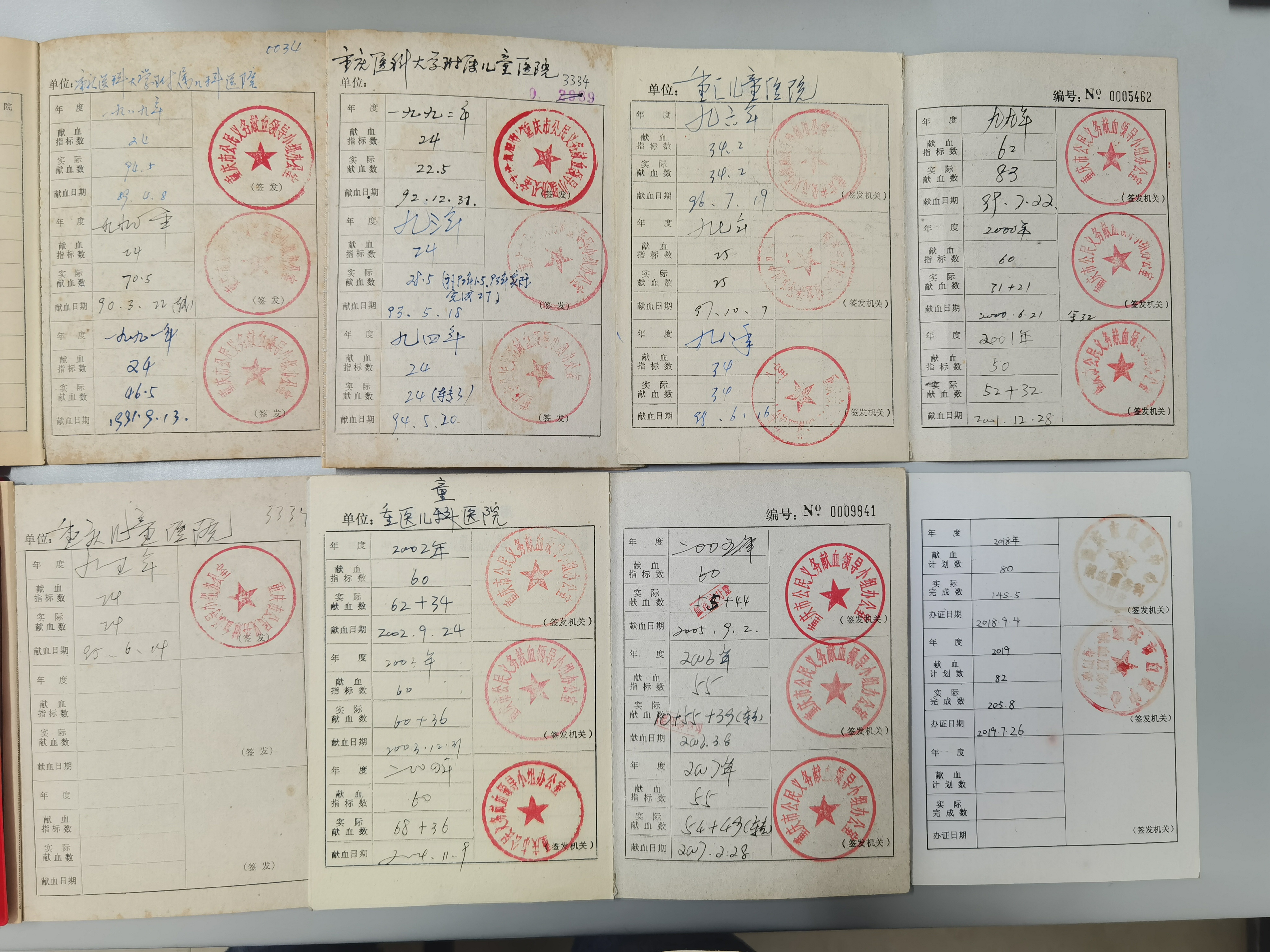

第1眼TV-华龙网讯 当针头刺入血管,温热的血液流入采血袋,一个无声的生命救援网络便悄然启动。在重庆医科大学附属儿童医院,这并非一时的壮举,而是一条流淌了三十五载的爱心长河——自1989年始,远早于《中华人民共和国献血法》1998年颁布实施之前,这份关乎生命的接力便已启程。一页页泛黄的集体献血证,是汇聚成这条长河的涓涓细流,让生命之河得以奔流不息。

急诊室的“告白”:血液就是生命线

在急诊科医生杨林的记忆里,血液的珍贵永远与一场惊心动魄的救援捆绑在一起。

大约四年前,120救护车呼啸而至的现场,一名因车祸导致臀部及下肢大面积损伤的患儿,面色惨白如纸,生命在持续失血中急速流逝。“濒临休克,第一关键要素就是输血,必须大量、快速灌注血液!没有足够的血液支撑,任何后续抢救都是空谈。”时间就是生命,救护车上,杨林紧急联系医院输血科启动“火线备血”。

当救护车呼啸着冲进医院大门,抢救通道早已开启,提前备好的、温热的、匹配的血液制品第一时间接入患儿的血管。有了血液的强力支撑,后续的紧急手术才得以争分夺秒地展开。最终,手术成功,患儿的康复预后也超出预期。

“血液就是患儿的生命线。没有当时的大量血液灌注,孩子肯定没了。”刻骨铭心的职业经历,让杨林20年献血6600毫升的行为有了更加深刻的意义:每次献血不仅是简单的公益行为,更是对下一次未知急救的“未雨绸缪”,急诊室里的生死时速,最终化作献血车上无声却坚定的奉献。

“熊猫侠”的使命:流动的生命储备库

“叮铃铃——”2023年盛夏的一天,感染科医生彭小蓉的手机响起。电话那头的声音带着一丝紧迫:“一位Rh阴性AB型产妇正在备产,需要紧急储备同型血液,请问您愿意为她提供备血帮助吗?”

没有片刻犹豫,彭小蓉立刻回应:“好,我马上过去!”她知道,自己体内流淌的正是这万分之一的稀有血型——Rh阴性AB型。对于那位素未谋面的产妇和即将降生的新生命来说,这通电话意味着多一分安全保障,而她,就是这份安全的“移动储备库”。

2009年,还是大三医学生的她,抱着“帮助他人对自己又没什么害”的朴素想法,登上了校园献血车。正是那次献血后的检测结果,揭开她“熊猫侠”的身份——拥有极其稀有的Rh阴性AB型血。从此,她加入血站组织的“熊猫血QQ群”,手机24小时待命,随时准备响应生命的召唤。

从2009年首次献血至今,彭小蓉已累计捐献1800毫升“熊猫血”。但作为感染科医生的她,“献血”这件在外人看来或许带着光环甚至需要勇气的举动,本质上却是一件极为平常的“小事”。

“献血是一项常规操作,无论血型如何,献血的本质都是一样的。”稀有血型并未让她觉得自己有何特殊。作为一名医生,她更深知献血对身体无害,她希望通过自己的行动,让更多人消除对献血的误解,加入到传递爱心的行列中来。

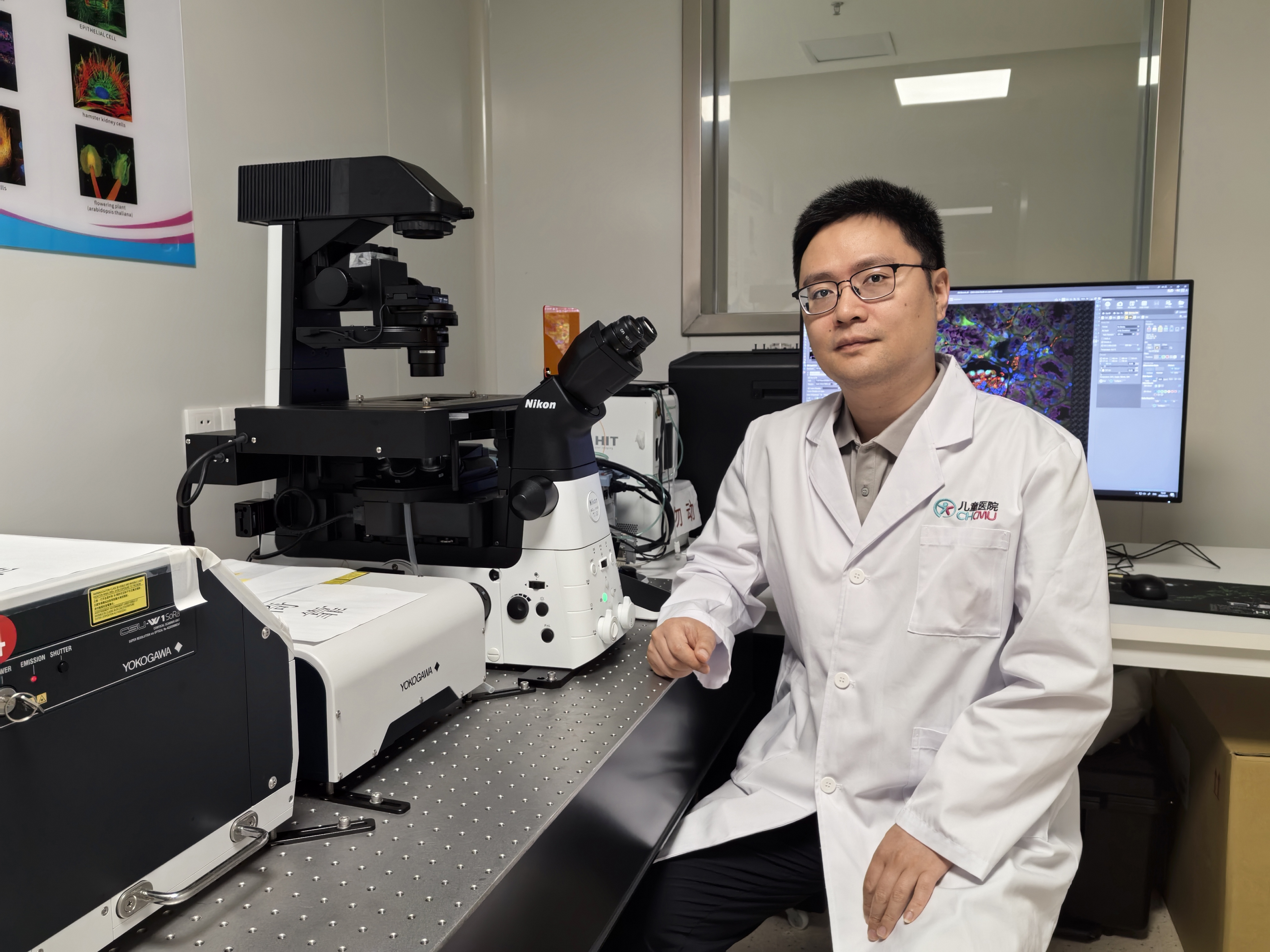

二十年,7800毫升,献血证的厚度与温度

翻开科研处谭彬的献血证,一连串的400ml、400ml、400ml、400ml......记录着他20年的坚持,同时也无声诉说着7800毫升全血的惊人贡献——这个数字,相当于全身血液被换过两次。

“无偿献血是每个公民的义务。”谭彬的话语掷地有声。这份信念深植于家庭的土壤:父亲曾在检验科工作,亲眼目睹过有偿献血时代血源质量参差不齐、管理混乱带来的种种弊端;母亲作为一名医护人员,在退休前一直坚持参与献血,将这份责任视为职业与生命的一部分。父母的言传身教,让奉献的种子在他心中早早生根。

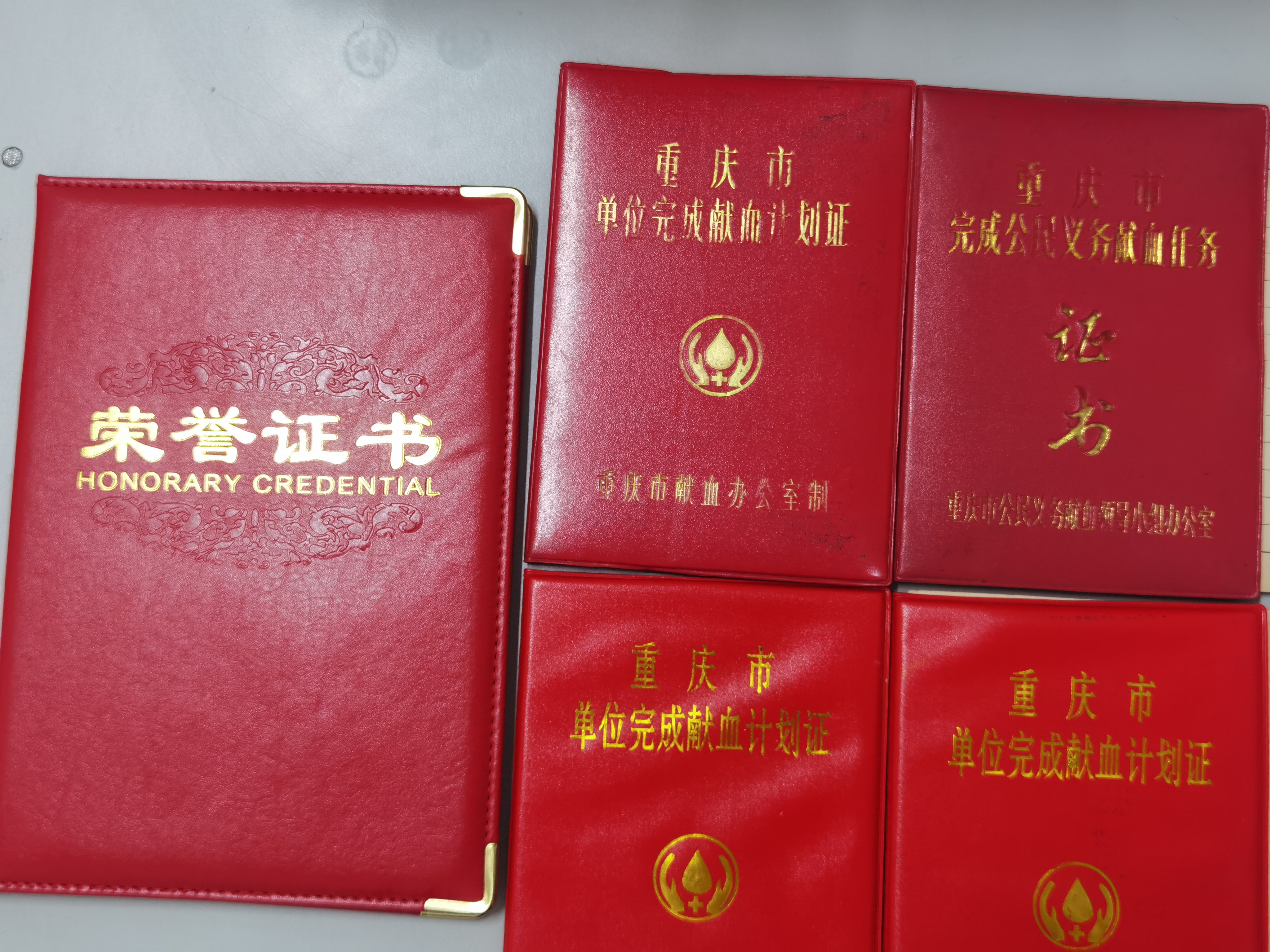

二十年来,从青葱学子到沉稳的医院工作者,谭彬的献血从未因工作繁忙而中断。他的坚持,早已超越简单的个人习惯,成为对无偿献血制度的生动践行,对“人人为我,我为人人”理念最朴素的诠释。献血证的厚度,最终凝结成一份沉甸甸的国家级认可——“全国无偿献血奉献奖银奖”。这不仅仅是一份荣誉的象征,更是二十年来汩汩流淌、未曾冷却的热血与初心。

1,348,640毫升:涓涓热血汇成生命长河

彭小蓉、杨林、谭彬,他们只是重医附属儿童医院三十五年献血长卷中,几笔格外动人的亮色。自1989年那本泛黄的集体献血证写下第一笔,一直到2025年,这条由全院职工共同构筑的生命之河,已汇聚了1,348,640毫升的热血。若按一名成年男性5000毫升的总血量计算,这相当于270人全身血液的总和!

数字的背后,是无数岗位的默默奉献与坚定接力:科研工作者在实验室攻关之余挽起的衣袖;是急诊医生与死神赛跑间隙伸出的臂膀;是药学部医师严谨审药后献出的爱心;是临床护士守护病榻后传递的温暖。他们身份各异,却在“献血救人”的目标下高度统一。

这份担当,在临床用血面临压力、社会血液供应紧张的特定时期,更显炽热与坚定,医院不仅没有放缓脚步,反而迎难而上,增加献血活动的组织场次。活动现场,感人的画面不断上演:有医务人员平日里工作繁忙,难得休息,却特意调整时间赶来献血;更有医务人员,因家中小孩无人照看,带着孩子一同前来献血,小小的身影在一旁安静地等待,好奇地看着父母从容地挽起衣袖,鲜红的血液流入采血袋——这一刻,无私奉献的种子悄然播撒进幼小的心灵,仁心与大爱的传承在无声中进行。如今,医院单人累积献血量达2000毫升以上的医务人员已有数十名,他们用持久的奉献,默默诉说着对生命的敬畏与承诺。

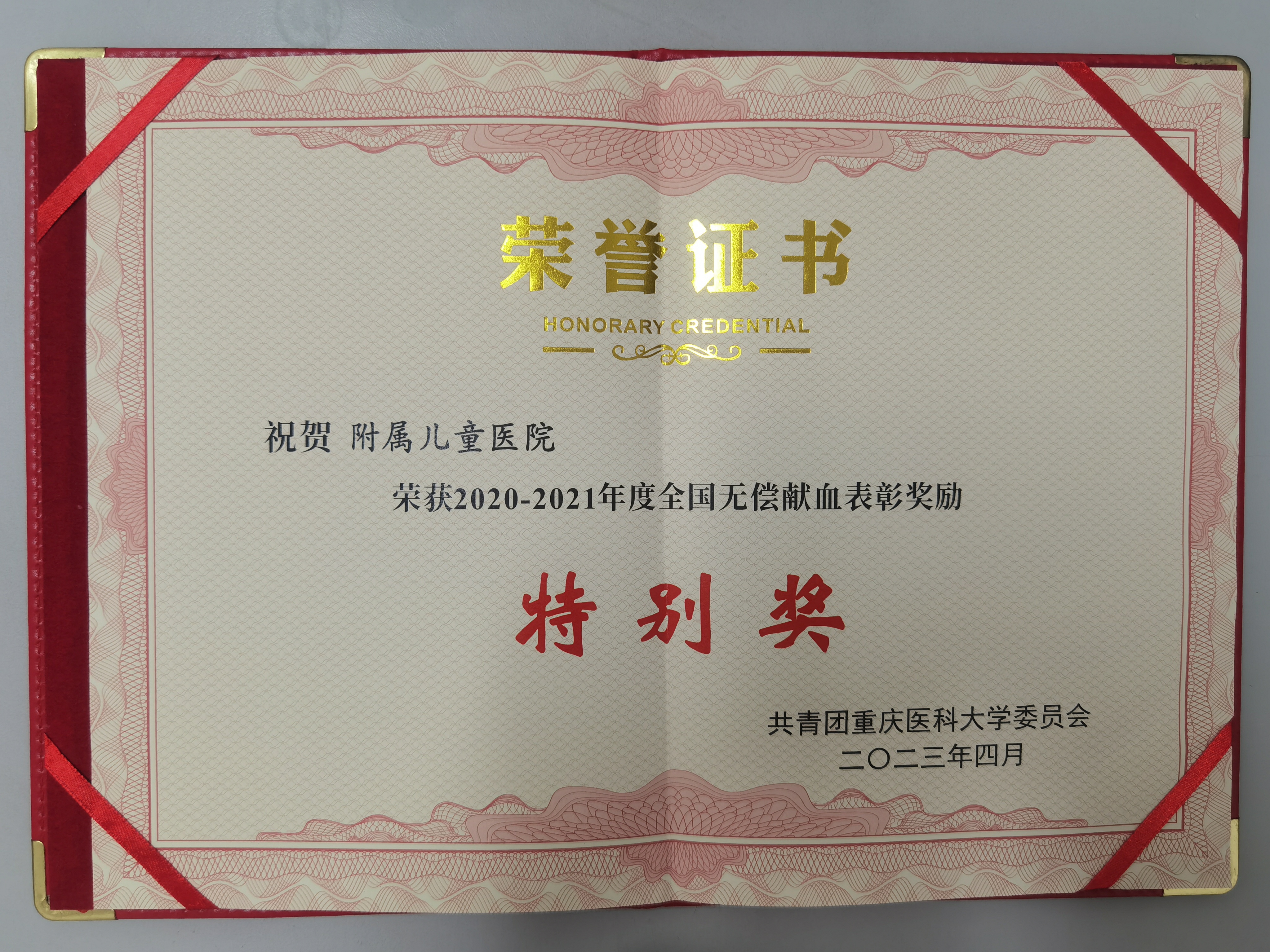

三十五年,一页页泛黄的集体献血证,已沉淀为医院最厚重的精神档案。它记录的远不止毫升数,更是一所公立医院对社会责任的坚守,是“医者仁心”从职业信条到生命馈赠的升华。这份长达三十五载、惠及万千生命的集体热血奉献,获得国家的崇高认可——荣膺“全国无偿献血促进奖特别奖”。

从1989年的先行一步,到响应国家《中华人民共和国献血法》的号召持续深化,重医附属儿童医院的热血长河,奔涌着“人人为我,我为人人”的文明之光,为亟待输血的生命持续注入希望。这束光,穿越时光,照亮医者的信仰,也必将温暖更多需要被照亮的角落。

(文/吴瑞雪 图/院方供图)

责任编辑:吴瑞雪

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议

- 咖啡拉花邂逅陈皮普洱 神龙汽车用音乐演绎法式生活美学

2025-06-23 20:02:46

- 全新MINI John Cooper Works再战纽博格林24小时耐力赛并获奖

2025-06-23 20:02:21

- “门球时间”仅用时21分钟!两江新区胸痛中心“极速救心链”为患者抢回生机

2025-06-23 21:37:25

- 还有高手 ID.3 GTX套件款打头阵 新凌渡L GTS在路上

2025-06-23 20:02:49

- 戴上睡一觉就能矫正近视?这个方法真心建议试试

2025-06-24 06:15:54