站城之间长出“黄葛参天” ——中国西部最大高铁枢纽的生长叙事

2025-06-27 10:47:20 来源: 第1眼TV-华龙网

当第一缕朝霞穿透云层,山城重庆,在晨曦中苏醒。

斜射的阳光,透过站房的玻璃幕墙,在六棵13层楼高的超大多曲面树形柱表面投下斑驳光影。遒劲的“树干”攀着金属肌理向上生长,“叶片”在钢结构间舒展脉络,每一处都蕴藏着建设者与“不可能”博弈的角力。

6月27日,中国西部地区最大高铁枢纽——重庆东站正式投用。

这座总建筑面积达122万平方米的交通强国“站城一体化”试点工程,在昔日荒坡上拔地而起,正如黄葛树一般,以同样的韧性,成为重庆与世界相交、与时代相通的新坐标。

“史无前例”——这是重庆东站赢得业内人士最多的赞誉。

2022年5月16日,重庆东站站房核心区,多台旋挖钻机、挖掘机进场,重庆东站拉开施工大幕,在场建设者们都满腔热忱。

但倘若从设计原点算起,重庆东站建设的时间线,还要拉长。

2019年6月,自接下重庆东站概念设计任务时,中铁二院建筑院院长毛晓兵就知晓,这绝不只是设计一座车站,更是打造一个重庆城市新地标,要让每个踏进来的人,一抬头就能感受到重庆的“味”。

如何才能实现?这成为悬在所有设计人员头顶的“标尺”。

作为重庆东站设计项目联合体团队,中铁二院与同济大学设计院开始了一场关于“重庆元素”的头脑风暴。

会议室里,长江水纹、三峡夔门、吊脚楼轮廓等方案轮番登场,却始终难以突破传统铁路枢纽的刻板印象。

“长江元素太过平面化,无法承载山城的立体基因”“三峡不能完全代表重庆风貌”……激烈的争论声,不断响彻在会议室中,也砸在每个人心里。

方案造型所表达意象载体的分歧,横亘在两个团队之间,白板上密密麻麻的草图被红笔圈改得面目全非,却始终没有得出一个让所有人满意的答案。

破局的灵感来源于一次偶然,深秋,团队在会议室争执得热火朝天,猛然抬头,发现屋外秋风拂过,黄葛树的叶子被风吹得簌簌落下,但根系却龙蟠虬结般深深扎进石壁、堡坎和城墙上,屹然而立。

“这和重庆人好像,坚韧不拔、顽强不屈,正是最好的重庆象征!”这一刻,双方团队一拍即合,灯火通明的设计室里,“山水千里、黄葛参天”的方案落定。

让图纸上的“黄葛树”真正“生根发芽”,挑战才刚刚开始。

“建设这样一个‘大’站,并不容易,面临太多从未有过的难题。”望着眼前拔地而起的超级枢纽,重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站副站长、重庆东站指挥部工程统筹处副处长陈建感慨万千。

他仍清晰记得第一次勘察时的场景:“全是土坡,一整片都是荒地。”顺着他手指的方向,重庆东站南北侧落客区井然有序,往昔荒芜早已不见踪影。

重庆东站项目属于超大型复杂工程,施工现场人数最多时超14000人。这是什么概念?相当于一所中等规模大学的在校师生总数。

在陈建看来,这是对“人员组织、资源调度、安全管控”的极限挑战。

拥有8层立体布局的重庆东站站房,面积约等于5个重庆西站,轨道交通与站前设施需同步建成投用,施工界面纵横交错,工序衔接环环相扣。

但彼时地面建筑方案尚未确定,若照此推进地下工程,后期势必要用增加桩柱等方式承担地面荷载,极有可能会对地下轨道交通结构和运营安全产生影响。

一筹莫展之际,轨道李子坝站给了设计团队灵感:李子坝站的“穿楼而过”,便是因为轨道与楼宇建筑修建时,采用了“桥建合一”的方式,为彼此留足空间和建造条件。

重庆东站项目是否也能线上与线下“打配合”?受此启发,团队迅速行动,充分利用地形高差,创新采用“桥建合一”结构:将铁路路基方案调整为桥梁方案,桥下空间立体布局交通枢纽。通过共柱、共基础的整体共建方式,在8层空间内融合站场、轨道、公交等设施。

这一变革性创新,不仅巧妙地避开了地下结构冲突的风险,更获得55.6万平方米的建筑空间,较常规路基方案节约用地20万平方米。

这就如同黄葛树根须在石缝中顽强拓展,在不可能处开辟可能。

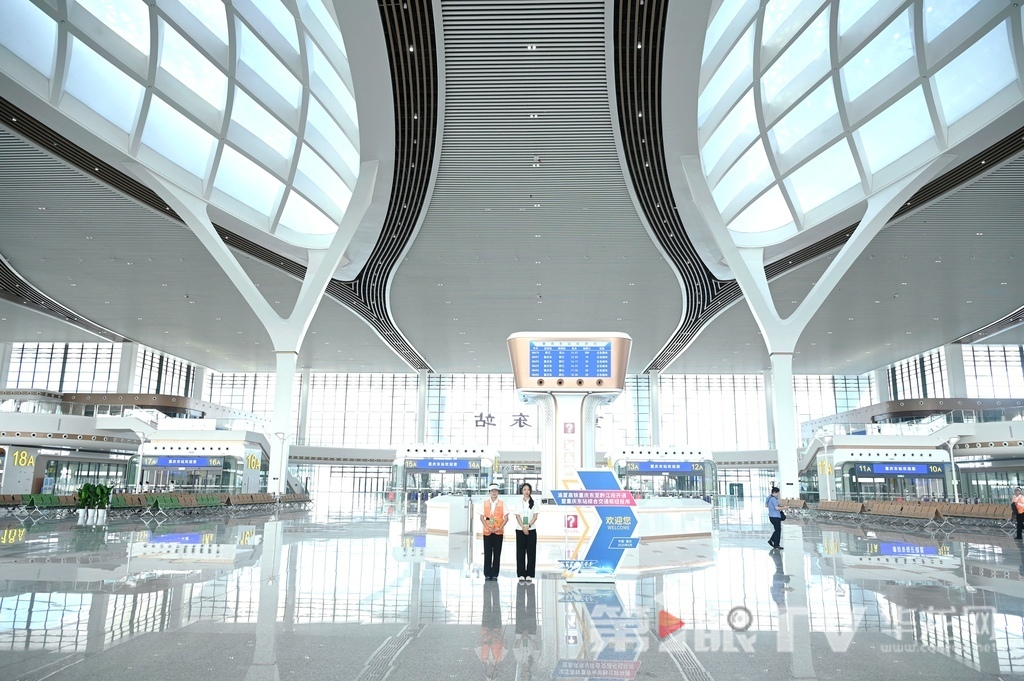

走进重庆东站,从站房正面远远望去,六根遒劲有力的树形柱傲然矗立,树形柱的“枝桠”向上托举起钢屋盖。“山水巴渝、黄葛参天”的设计在此刻具象化,生动展现出黄葛树坚韧挺拔的姿态,将巴渝大地的独特风情融入建筑之中。

然而,将这些设计图纸上的艺术构想变为现实,其难度超乎想象。

相比不少高铁站、机场的树形柱上下一样粗,重庆东站的“黄葛树”大小不一,高低不同,从底部向上逐渐增粗,直径从1米扩至46米。其中,最大的一棵“黄葛树”高41米,正面呈喇叭口造型,最大“冠幅”达29.6米,这是世界首例超高超大多曲面树形柱。

仅站房正面的六棵树形柱外部面板展开面积就达近1.8万平方米,其中超过60%的区域为双曲面,超过30%的区域为单曲面。

如何让如此庞大复杂、高曲率的“树皮”表面达到无缝、流畅的完美效果?

“铝板偏软,玻璃钢太厚……”中铁建工集团重庆东站项目总工程师瓮雪冬说,通过1年多的深入研究,20余次的专题讨论,他们在钢板、铝板、纤维增强复合材料等四种材料中最终敲定了质量轻、耐腐蚀、可实现双曲成型的3毫米不锈钢板。

安装更是对精度极限的挑战。这棵41米高的“黄葛树”,其“树皮”被精密分割成了近1200块厚度3毫米、面积3平方米的不锈钢板。

为确保这数以千计的不锈钢片能严丝合缝地“长”在“树干”上,建设者们打出了一套精密的“科技组合拳”:

三维激光扫描仪精确测量骨架结构及造型钢架尺寸;BIM技术在虚拟空间进行三维模拟和预拼装,精确定位每一块曲面构件的安装位置,最终安装精度被控制在2毫米以内,实现世界首例超大多曲面树形柱外装饰面严丝合缝。

晨光掠过树形柱的曲面,折射出璀璨的光芒。这场毫米级的精度较量,不仅雕琢出“黄葛参天”的建筑奇迹,更锻造出大国工匠的极致匠心。

就在重庆东站开通前三天,六棵“参天大树”才进行上漆。

拼接完的曲面还会因为温度而发生变形从而导致凹凸,这就需要不断地“找平”,需要有“鸡蛋里挑骨头”的耐心。

中铁建工集团重庆东站项目质量经理闫向阳带领团队采用分时段光检法:

清晨7点斜射光定位西侧柱体瑕疵,正午顶光检查穹顶弧度,黄昏侧光校准正立面平整度,深夜则用工程灯模拟旅客夜间视角,任何 1 毫米以上的凹凸都要反复打磨至镜面质感。

“为的就是将来的某一天,旅客走进站时,不管白天黑夜,都能觉得这些‘黄葛树’天生就该长在这里。”闫向阳摩挲着养护了5个月的钢结构枝干,眼里映着金属光泽。

如今,重庆东站开门迎客,一座“山水之城”也“搬进”122万平方米的车站里:

综合交通中心立面的横向肌理,表达出重峦叠嶂的恢弘气势,这是“横向为山”;站房屋顶水波涌动的灵动感,表达出江川水波涌动的动感,这是“纵向为水”;正立面的六颗参天巨构柱,表达黄葛树枝繁叶茂的生长态势,这是“黄葛参天”;高架候车层5座岛式空调,表达山茶花在山间绽放的娇美姿态,这是“山茶花开”……

谁说候车只是等待?作为中国西部最大的高铁枢纽,重庆东站正以“站即城中”的先锋理念,重塑人们对交通建筑的想象。

高架候车层的四面进站,使南北落客平台与东西进站广场形成“城市通廊”,旅客从高铁出站即可通过地下连廊直达商业综合体,实现干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路和城市轨道交通“四网融合”,旅客5分钟内可在不同轨道交通网络之间换乘;

站房与周边3.47平方公里开发区域通过27条匝道、6条地面道路及立体步行系统编织成无缝衔接的网络,构建起“5分钟生活圈”;

候车间隙步入“mini图书馆”浸润书香,或在旅服夹层的观景平台俯瞰茶园片区的山水画卷。

当江风掠过旅服夹层的观景平台,毛晓兵读懂了:原来所谓挑战不可能,不过是像黄葛树那样,把根扎进坚硬的岩石里,把枝桠伸向天空。

“这里将成为重庆的‘城市会客厅’。”站在落客平台上,眺望井然有序的车流,陈建对这座超级枢纽充满信心。

当渝厦高铁从穹顶下呼啸驶出,350公里的时速丈量的是“人便其行、物畅其流”的时代愿景;当世界透过六棵钢铁“黄葛树”瞭望,看见的是中国交通从大国走向强国的宣言。

重庆东站,正用钢铁经纬在新时代西部大开发的版图上,书写着 “扎根大地、向上生长” 的时代答卷。

第1眼TV-华龙网 曹妤 刘艳/文 首席记者 董进/审核

相关链接:

责任编辑:李茜

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议