【“中华园”里的文脉赓续】特别报道③烙画教师周大钟:解锁“铁笔生花”奥秘,让更多孩子爱上非遗

2025-04-09 14:26:19 来源: 第1眼TV-华龙网

核心导读:

校园,是中华优秀传统文化传承与创新的关键场域。长期以来,重庆市渝中区中华路小学校秉持高度的文化自觉与担当,将传统文化培根与课程思政铸魂有机融合,这一举措与渝中区教育大会所发布的“八大行动”之一“推进立德树人培根铸魂”不谋而合,彰显出其在教育理念与实践上的前瞻性。

学校依托家校社协同育人模式,精心打造多个特色社团,引导学生在沉浸式地学习、体验中享受文化的滋养与浸润,担当传承与弘扬中华民族优秀传统文化的重任,让中华文脉在校园赓续,展现勃勃生机。

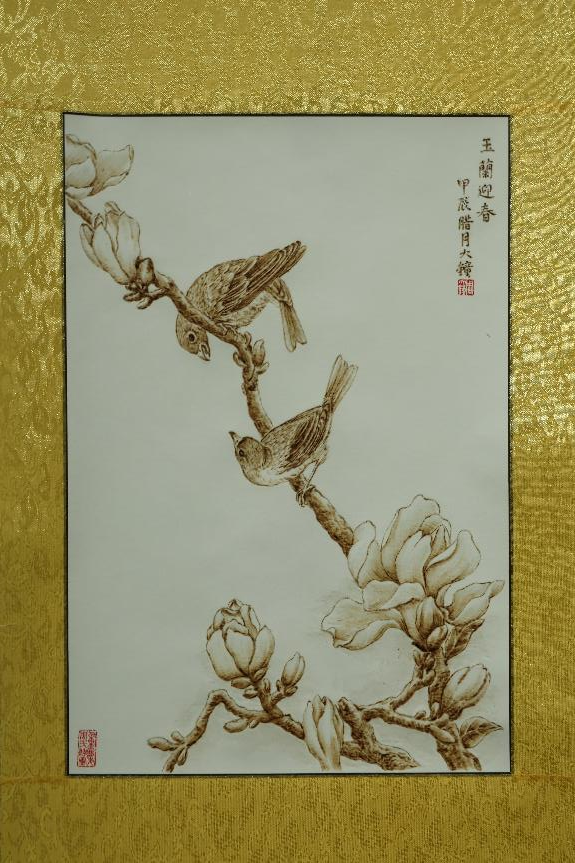

第1眼TV-华龙网讯(张园源)烙画,以热烙铁在物体上熨出烙痕作画。古称“火针刺绣”,源于汉代烙写印,是一门传承2000余年的艺术。

“我今天要画校徽。”“我要画又大又好看的校门。”“同学们,下笔前仔细观察,烙画需要注意层次”......

在中华路小学非遗馆中,周大钟正给孩子们上着烙画社团课。学生围坐一团,每人面前摆放着电烙笔和大大小小的木板,边听周老师讲解,边用手中的电烙笔一点一点勾勒,教室里弥漫着淡淡的焦味。

作为重庆市渝中区非物质文化遗产代表性传承人,周大钟擅长在宣纸上烙画,2023年底渝中区政府正式授予挂牌非物质文化保护遗产《重庆周氏烙画》,2024年他走进中华路小学担任烙画社团课教师。

铁笔“生花”留下山城记忆

周大钟是一个闲不下来的性子,临近退休,总想着要找点事做。一次偶然的机会,他接触到电烙铁,突发奇想在旧木板上烙出一朵花,就这样与烙画结了缘。

近年来,他主要围绕老重庆来进行创作,一把烙铁,一张宣纸,烙出山水风光,留下城市记忆。其创作的《重庆十七门烙画》还获得重庆好礼旅游商品“外事礼品奖”。2022年,重庆市非物质文化遗产传承体验基地在渝中区魁星楼落成,周大钟受邀担任该基地的烙画老师。

一直以来,中华路小学高度重视文化传承工作,积极在校内搭建非遗场馆、开设相关课程,主动与重庆市非物质文化遗产传承体验基地等多家单位展开深度沟通与合作,让学生切身体会到中华优秀传统文化的深厚魅力,增强民族自豪感,提升学生的美育素养。学校还多次邀请非物质文化遗产代表性传承人走进校园进行宣讲与授课,周大钟便是其中之一。

烙画是什么?怎么来的?如何绘制?面对一双双饱含好奇的眼睛,周大钟将烙画的起源、文化内涵等内容一一讲给孩子们听。他介绍,线条是绘画的基础,前几节课不仅要带领孩子们熟悉烙画工具,还要着重训练他们绘制出流畅的线条。

刚开始上课,学生们对烙画工具和木板充满新奇感,但时间一长,单调枯燥的练习让他们渐渐坐不住了。如何应对孩子们的“三分钟热度”?周大钟拿出自己精心制作的烙画,让学生触摸画上的纹理,真切感受烙画带来的独特魅力。

在烙画课上实现师生双向奔赴

烙画创作选什么内容好呢?周大钟思索着,认为最好能凸显学校特色,让孩子们对校园有更深厚的情感。于是,那些孩子们每天都能看到的校徽、庄重矗立的教学楼、亲切熟悉的校门口,都成为了他们创作烙画时的素材。

每次上课,周大钟总是提前来到教室,有条不紊地准备好工具,细心安排学生们入座,强调安全注意事项。考虑到很多参加社团课的孩子没有绘画基础,他课前会先用铅笔在木板上勾勒出建筑的雏形,亲自制作模板,课上让孩子们进行临摹。他认为,“孩子需要鼓励式教育,临摹是最好且最快上手的方法。”学生们在课堂上收获了成就感,才更有利于坚持学习烙画。

“周老师画的牡丹好好看,我也想画成那样。”“学习烙画很有趣,我要把作品拿回家给妈妈看。”“周老师每次教我们都很耐心。”......学生们脱口而出的赞美与喜爱,不仅是对周大钟烙画技艺的认可,更是对他辛勤教学付出的高度肯定。

开展烙画社团课对于周大钟来说也是一件格外幸福的事。“和孩子们待在一起,自己的心态也变得年轻了起来。”在他看来,“周氏烙画的传承需要有新鲜血液的加入,同时,我也希望通过授课,让更多学生感受非物质文化遗产的魅力,种下传承文化的种子。”

人物档案:

周大钟,重庆铁路分局机关退休,成都铁路局诗书画协会理事,重庆铁路诗书画协会秘书长,重庆大渝书画院副院长,重庆云峰书画院会员,重庆印社社员,重庆市渝中区非物质文化遗产代表性传承人,渝中区政府正式授予挂牌非物质文化保护遗产《重庆周氏烙画》,擅长在宣纸上烙画,被重庆市非物质文化遗产传承体验实践教育基地聘为烙画老师。

责任编辑:徐力超

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议