【鸣家】意象跃迁与明心见性——张涌的彩墨禅境解读

2025-07-01 16:02:42 听新闻

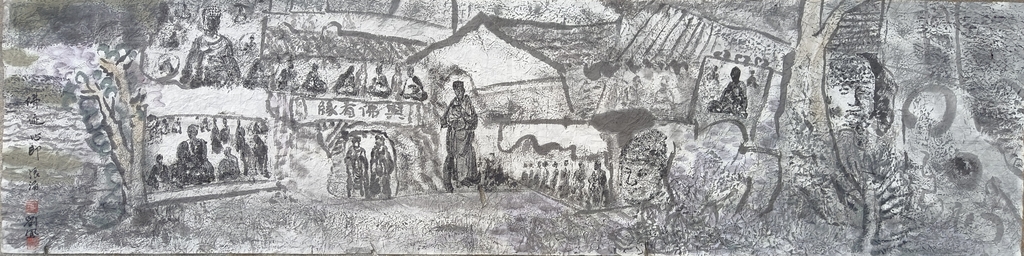

得益于大足等巴渝石刻的滋养,张涌的“巴风宋韵”系列,恰如流动的视觉哲思,以超越形象的水墨语言,在当代艺术的语境中重塑东方审美内核。这一系列作品,并非对佛典的图像图解,而是构建了一个由朦胧轮廓、抽象色域与无形之相共同编织的精神场域。其所呈现的审美高度,正在于对“意象”的极致追求——将佛性之思、巴渝之魂与宋韵之风,熔铸于水墨的呼吸之间。

张涌以墨色为刃,解构了传统宗教题材中固化偶像的表达程式。他笔下的人物与佛影,多以流动的墨块、简逸的线条勾勒轮廓,面部细节被高度虚化甚至彻底消隐。佛像在画面中不再扮演被膜拜的客体,反而成为墨色晕染间若隐若现的心灵符号。这种“破形”之姿,直指禅宗“本来无一物”(慧能语)的真谛——佛性非金身宝相可囿,恰存于观者心性之观照。当代水墨于此挣脱物象桎梏,从再现走向“心现”。

色彩的大胆介入,成为张涌革新水墨基因的关键密钥。他泼洒五彩,任群青、石绿、朱砂、藤黄在宣纸上自由渗透晕染,创造出光怪陆离却又玄奥深邃的视觉宇宙。这些色彩不再是传统水墨的谦卑配角,而是情绪与境界的直接载体:冷色调晕开空明禅境,暖色点染如佛国余晖,墨彩交织间生成非逻辑的视觉诗意。矿物颜料与工业彩墨的碰撞,更凸显了材质实验的当代性——色彩挣脱“随类赋彩”的古训,成为独立的精神修辞。

“巴风宋韵”营造的空间法则,拒绝西方焦点透视的物理逻辑。人物如剪影般错落散布,佛像悬浮于无垠色域,画面元素似散落星辰,又暗含引力般的形意关联。扇面、拱形等非矩形画幅,进一步消解了空间的物理框架。观者如坠梦境,游走于具象与抽象之间,感知从“眼中所见”向“心中所悟”悄然转换。这种空间重构,呼应了宋画“远观其势”的写意哲学,却在当代视野下更具形而上的思辨色彩。

作为重庆艺术家,张涌以水墨为器,将地域文脉转化为普世哲思。巴山夜雨的氤氲,大足石刻的佛影,皆被萃取为墨彩间的精神符码。宋式扇面、长卷形制非简单复古,而是将宋人空灵悠远的审美意境,植入当代心灵困局的沉思。地域性遗产在此非化石标本,而是滋养新佛画的精神沃土。

“巴风宋韵”的可贵之处,在于以水墨之有限,抵达意念之无垠。张涌以淋漓墨色与绚烂彩痕,实践了“佛本无像,皆由心造”的终极命题。观者所见非佛,而是自身心灵的镜像折射;所品非技,而是“不立文字,直指人心”的禅画真义。当世俗图像泛滥成灾之时,这种对意向表达的回归,恰如一股逆向的清流——它提醒我们,当代水墨的精神重量,恰在“破象无相、明心见性”间,重新寻回艺术烛照心灵的本源力量。

(文章作者:刘凤,重庆市诗词学会理事、麓瑾书院院长、策展人、画家、书法家)

责任编辑:刘思利

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议